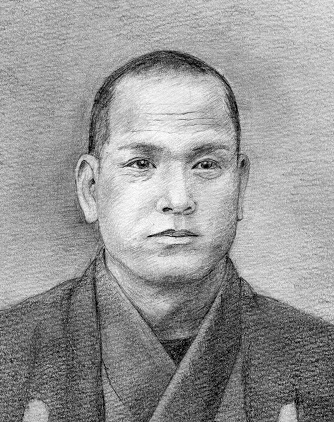

石井 十次

(いしい じゅうじ)

日本最初の孤児院創設

千2百名の孤児を抱える 理想の教育を目指して

孤児救済に捧げた石井十次の生涯は、実に「神懸かり」的である。無慈悲なまでに次々に困難が襲う。経済的苦境、コレラ禍による孤児の死、自ら病に伏す身、そして最愛の妻の死。こうした試練に直面しながらも孤児救済の志は萎えることはなかった。児童福祉の父と称えられている。

三児を預かる

現在の岡山市中区の門田屋敷一帯には、最大千2百名の孤児を収容していた「岡山孤児院」があった。その創設者が石井十次である。まだ社会福祉などという言葉もなかった時代のことである。石井十次は孤児たちの救済に奔走し、その教育に心血を注いだ。

石井十次が生まれたのは幕末の1865年4月11日、現在の宮崎県高鍋町であ

る。下級武士の石井万吉、乃婦子の長男であった。岡山県医学校に入学するため、郷里を発ったのは17歳の時。医師であった郷里の先輩荻原百平の強い勧めで医者を志すようになったためである。また、荻原の影響でキリスト教に強い関心を持っていた十次は、当時キリスト教布教の先進地であった岡山を目指したのである。

十次が孤児と関わりを持ったのは、ひょんなきっかけだった。医学の実習のため来ていた診療所の隣りに「大師堂」と呼ばれていたお堂があった。ここは貧しい旅人が雨露をしのぐ場所としても使われていたらしい。診療所にいた十次は、毎朝そこを訪ねては、貧しい旅人たちに食べ物を提供していたという。十次は困っている人がいると放っておけない質の人間だった。ここで、二人の子を連れた女性遍路(巡礼者)に出会う。

話を聞くと、借金苦で故郷にいられなくなり、四国遍路の旅に出たが夫と娘一人が旅の途中で熱病で死に、物乞いをしながら故郷を目指しているという。そして、上の男の子を預かってもらえないかと言うのである。十次はこれをあっさり引き受けた。預かった子の名は前原定一、8歳の少年だった。また、他にも物乞いをしている男の子や、極貧の女性の子を預かることになり、またたく間に3人に膨れあがった。十次、22歳の時である。

孤児教育に専念

それから1年半後、孤児は20人ほどに膨れあがり、「孤児教育会」と称していた時のこと。1889年1月10日、十次は突然、数十冊あった医学書を孤児院の庭に集め、それに石油をかけて燃やしてしまった。妻の品子は、その場で泣き崩れてしまったという。

周囲には錯乱したと受け取られた十次の行為は、決意の表れだった。その朝、彼は天啓を感じたらしい。医学の道と孤児教育の両立に悩んでいた気持ちにケリを付けたのである。医師になる者は多くても、孤児の父になる者はほとんどいない。彼は孤児の父になる道を選んだのである。運命の選択だった。院の名を「岡山孤児院」に改めての出発となった。

1891年10月28日、愛知、岐阜地方を濃尾大地震が襲った。死者は7千人を超える大惨事。地震の報を聞いた十次の行動は早かった。職員ら4人を現地に派遣し、孤児救済に立ち上がったのである。孤児の数は2百数十名に達してしまった。

襲いかかる試練

院の運営は、常に深刻だった。臨時の寄付金頼りの不安定な運営が続いていた。また自活の道を志向し、活版、大工、鍛冶、機織りなどの事業部を立ち上げもした。その一環で、故郷宮崎の茶臼原での年長孤児たちによる開墾も着手。その矢先のことだった。孤児院は創設以来、最大の危機に直面した。

1895年、当時大流行だったコレラが孤児院を襲ったのである。職員、院児が罹患しただけでなく、あろうことか十次自身が倒れてしまった。十次は隔離施設に送られ、激しい下痢に悩まされ、一時は昏睡状態に陥ってしまった。しかし、医学校時代の同窓生らの懸命の治療のおかげで、10日ばかりで退院できた。

十次の退院を一番喜んだのは妻の品子であった。彼女はコレラ災禍の少し前、肺結核を患い病床に伏す身となっていた。夫の退院で気力が萎えたのか、2週間後に静かに息を引き取ってしまった。30歳の若さである。孤児院は「お母さん」を失った。

厳父であった十次に対して、品子は慈母として子供たちに接した。盗みなど働く孤児に十次が折檻をしようとすると、品子は「この子の悪癖が直らないのは、私が至らないからです。私を打って下さい」と体を張って子供をかばったという。品子は「お母さん」として、院内の孤児の面倒を見る中心的な役割を果たしていた。献身的で、おとなしく、逆らうことのない品子を十次は「大柱」と呼んで敬愛した。

コレラ禍で4人の孤児を失い、加えて品子の死。十次は日記に「壊滅的打撃」と記した。苦悩のほどが察せられる。その後、十次は2歳年上の辰子と再婚した。孤児にはどうしても「お母さん」が必要だったからである。

試練は続いた。コレラ禍から2年後の1897年9月、茶臼原に移住を再開した時のことである。30名を超える孤児たちが、10トン程度の小さな船に乗り込んだ。2週間の船旅の後、高鍋の港に到着するやいなや、赤痢に感染していることが判明。感染者24名、死者5名という大惨事となった。ようやく危機を脱し始めた時期であっただけに、十次のショックは大きく、これを「火のバプテスマ(洗礼)」と言わしめた。

大原孫三郎との出会い

悪いことばかりではなかった。十次は、迷惑をかけた高鍋の人々への陳謝とお礼に、創設したばかりのブラスバンドを岡山から呼び寄せ演奏会を開催した。ついでに岡山孤児院の宣伝と募金活動のため、日向(宮崎県)各地を巡回することにしたのである。これが大盛況となり、演奏会場には入場できない人が出るほどであった。

この成功は、寄附募集の中心となる音楽幻灯隊の誕生を促すことになった。音楽演奏に当時のニューメディアである幻灯機(一種のスライド写真)をドッキングさせた巡業は、大成功を収めた。演奏の合間に十次が登場し、幻灯で孤児院の様子がわかる写真を映しながら、聴衆に訴えるのである。十次の訴えは聴衆の胸を打ち、

涙と感動を誘うものであった。こうして音楽幻灯隊は院の中心的事業となり、火のバプテスマの翌年には、院の収入の3分の1を占めるほどになっていった。

この音楽幻灯隊は、十次に大原孫三郎との出会いをもたらした。1899年の7月、音楽幻灯隊の倉敷公演が行われ、小学校の校庭に集まった2千名の聴衆の中に、19歳の悩める青年がいた。孫三郎であった。彼は倉敷紡績の社長の息子で、その頃、東京での放蕩生活の末、謹慎処分を受け人生の意味を模索していたのである。十次の話に衝撃を受けた孫三郎は、その時所持していた有り金全部を寄附してしまった。その後十次に師事し、孤児院屈指の後援者になり、さらにはクリスチャンになってしまうのである。十次は孫三郎との関係を「君と僕とは炭素と酸素、会えばいつでも焔となる」と語った。その後の十次の事業は、孫三郎の協力なしにはあり得なかった。

膨れあがる孤児

1905年、東北地方が大凶作に見舞われた時も、十次は速やかに行動した。女子が身売りされ、捨て子が後を絶たない。これを放っておくことはできなかった。実はその頃、十次は腸チフスという恐ろしい病魔に襲われ、生死をさまよっていた。その時、不思議な夢を見たのである。キリストが大きな籠を背負って現れたという。籠の中は子供でいっぱいだった。なのにキリストは、まだ残っている子供を次々に籠に入れ、全部入れ終わると、「もう済んだのか」と言って、静かに立ち去ったという。

十次はこの夢を次のように解釈した。「孤児院を背負っているのは自分ではなく、キリストだ。自分はもう院は満杯でこれ以上子供を入れることはできないと思っているが、キリストは心配するなと言われている」と。十次は、東北の孤児を救済するのは、「神様のご命令だ」と確信するのである。孤児の数は、一気に千2百人に膨れあがってしまった。

これを全面的に助けたのが、孫三郎であった。十次は孫三郎の助力に感謝し、日記に次のように書いている。「毎月のように孤児院の会計の欠損に対し、一言の小言も言わずに援助してくれる。毎月頼む者も頼む者だが、応ずる者も応ずる者だ」と。十次が自らの事業を「神様のご命令だ」と感じていたように、孫三郎もそれを助けることが「神様のご命令だ」と感じていたのである。二人はいつも焔のように燃え上がったのである。

晩年、十次の視力は衰え、腎臓炎を患い、肉体の衰えを感ずる日々であったが、気力が衰えることはなかった。理想教育を目指して、茶臼原への全面的移転を決断していく。フランスの思想家ルソーの書「エミール」にある、「自然の歩みに従う教育」を目指すには、茶臼原が一番だと考えたのである。また、自分の死後、子供たちが困らないように茶臼原での農業自立を考えていた。死期を予期してのことである。

しかし、今度ばかりは十次の体調が回復することはなかった。病状が一段と悪化して、今夜が危ないという日、職員一同が十次の回りに集まった。「僕が死んでも、みんながひとりひとり石井となって働いてくれれば、僕は満足だから」と言って、ひとりひとりの手を握りながら、別れを告げた。その後、昏睡状態に陥り、一進一退を繰り返しながら、1914年1月30日、ついに息を引き取った。享年48歳。

その後、十次の理想を引き継いだ大原孫三郎は、茶臼原に農場学校を設立し、孤児の農業自立を目指そうとした。さらに茶臼原の所有地を彼らに配分し、一帯を植民村にしたいとする十次の構想を実行に移していくのである。人間が人間らしく生きることとは何か。十次の生涯はそのことを私たちに問いかけている。

a:25493 t:2 y:5