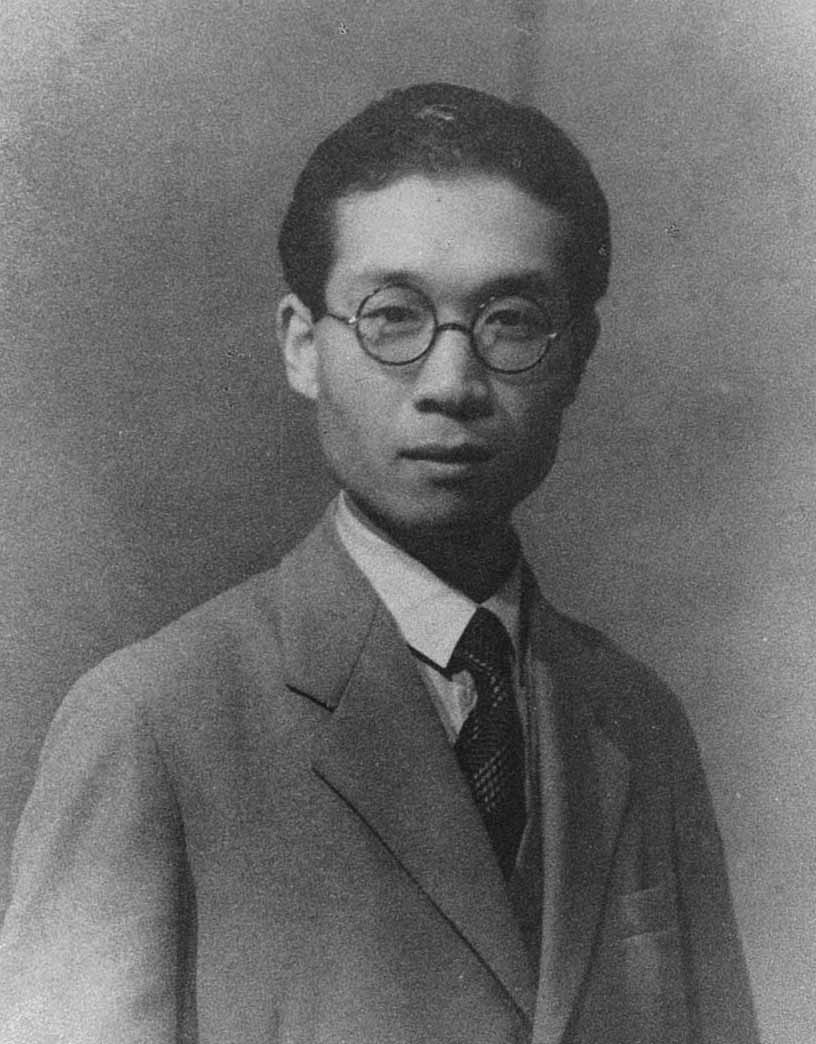

肥沼 信次

(こえぬま のぶつぐ)

ドイツで伝染病と戦った医師

ヴリーツェンに咲いた桜 日独友好の架け橋

旧東ドイツのヴリーツェンで伝染病と戦い、多くの命を救った医師肥沼信次のことを日本人は知らなかった。彼を知るようになったのは、ベルリンの壁の崩壊がきっかけだった。ヴリーツェンの人々が、恩人である肥沼の身内を探そうと立ち上がったからである。以来、日独の友好の架け橋となっている。

冷戦の闇の中

ドイツ連邦共和国ブランデンブルグ州にヴリーツェンという町がある。その町の市議会で名誉市民に選ばれた日本人がいた。肥沼信次である。彼の命日の3月8日には、今でも市長をはじめ市民が彼の墓に集まり、花輪を供え、哀悼を捧げているという。

写真提供:八王子市

肥沼信次とはいったい誰だろう。彼は戦前、放射線研究のためドイツに渡り、戦後、そのままドイツに残った医師である。一人の医師として、感染病にあえぐドイツ人のために、身の危険も顧みず、その治療に専念したことが、ヴリーツェンの人々に語り伝えられている。しかし、日本人は彼の名も業績も知らずにいた。冷戦時代、旧東ドイツに属していたヴリーツェンの情報は、「鉄のカーテン」(東西の緊張状態)に遮られて、闇の中であったからである。母は息子の消息をつかもうと、外務省やドイツ大使館などに必死に働きかけたが、彼の行方を知ることはなかった。

1989年ベルリンの壁の崩壊で光が差し込んだ。ヴリーツェンの有力者たちが、朝日新聞の「尋ね人」欄に「日本人医師、コエヌマ・ノブツグをご存知の方いませんか」という記事を載せたことがきっかけだ。89年12月14日のこと。記事を知った弟の肥沼栄治氏が名乗り出たことで、肥沼信次の名を日本人も、徐々に知るようになったのである。

肥沼信次は、1908年10月9日、東京都の八王子町(現在は八王子市)に生まれた。外科医であった父梅三郎と母ハツの間に生まれた4人兄妹の長男であった。医師の跡を継がせたい父の期待に応え、信次は猛烈に勉強した。弟栄治氏は、「兄は家にいた時は勉強ばかりして、私たちと一緒に遊ぶことはなかった」と語っている。

1929年に日本医科大学に入学した彼は、大量の洋書を購入し勉学に励んだ。特にドイツ語で書かれた本が多かったという。それは、単に興味本位からだけではなかった。アインシュタインを尊敬し、憧れを抱いていた彼は、その出生地であるドイツに留学し、ドイツ医学を究めたいという人生設計を立てていたのである。

ドイツ留学

日本医科大学を卒業した肥沼は、東京帝国大学の放射線医学教室に入局した。念願のドイツに留学するのは、その3年後の1937年春のことであった。29歳の肥沼は母ハツと弟栄治、それと放射線医学教室の同僚らに見送られて、横浜港を出発した。家族が彼の姿を見るのはこれが最後となった。以来、故国の土を踏むことはなかった。中国の有名な漢詩「男子志を立て郷関を出ず 学若し成らずんば死して帰らず」(男子たるもの、ひとたび志を立てて故郷を出たからには、学業が成るまでは、たとえ死んでも故郷に帰るものではない)の心境だったのである。

当時のドイツはヒトラー政権が成立し、ナチス独裁が猛威をふるっていた時代であった。文化のナチ化が進められ、言論統制、ユダヤ人迫害など、自由が脅かされていた。当然、学問の分野にもナチ化の波は及び、教職員に対する監視制度が強化され、ドイツの全大学で罷免された教員は25パーセントに及んだと言われている。

ベルリン大学(戦後はフンボルト大学)医学部放射線研究室に客員研究員として入所した肥沼は、世相を忘れるかのように研究に没頭し、数多くの研究論文を書き上げ、権威ある専門誌に発表した。その努力が認められ、1944年にベルリン大学医学部における正式な教授資格を取得するに到った。これは東洋人としては初の快挙であった。

1939年9月、ヒトラーはポーランドを攻撃、第二次世界大戦が勃発した。ナチズムの過酷な嵐が吹き荒れた。1944年2月に、ナチスは肥沼にもヒトラーに忠誠を誓う宣誓書の提出を求めてきたのである。多くの医師たちが「ナチス医師同盟」に強制的に加入させられた時期である。しかし、彼は自己の保身のために魂を売ることはできない人間だった。「私は純粋な日本人であり、日本国籍を有することをここに宣誓します」と書いて提出したという。研究者として、あるいは日本人としての矜持を示すエピソードである。

伝染病医療センター

第二次世界大戦でのヨーロッパ戦線は、1945年5月にヒトラーの死をもって事実上終結した。その被害は甚大で、ドイツだけでも700万人近くの命が奪われたという。それに先立ち、日本大使館はベルリン在留の日本人に脱出を促し、帰国指示を出した。しかし、肥沼はその集合場所にはついに現れなかった。ドイツに残る選択をしたのである。

彼が向かった先は、ベルリン北東にあるエーベルスバルデという町。シュナイダーという32歳の夫人と5歳になる彼女の娘を同行していた。シュナイダー夫人は戦争で夫を失った未亡人。肥沼との関係は定かではないが、娘を抱えたシュナイダー夫人の境遇を同情し、母子を守ろうとして行動を共にしたことだけは確かである。

その後、3人はエーベルスバルデの隣町ヴリーツェンにアパートを借り、その一室を診療所として診察活動を開始した。ヴリーツェンでは、「悪魔の伝染病」と恐れられていた発疹チフスが蔓延していたが、医師が決定的に不足していた。駐留ソ連軍は深刻な伝染病対策のため、ヴリーツェンに伝染病医療センターを開設し、肥沼に所長になるよう命じた。日本人は国外退去を命じられていたが、深刻な医師不足のため肥沼は例外だった。

以来、医療センターと自宅を行き来する生活が始まった。医療センターの医師は肥沼1人、助手1人、看護婦7人、調理職員3人の構成。彼らが患者の治療に当たり始めた直後、7人の看護婦の内5人が発疹チフスに罹り死亡した。当時17歳の看護婦ヨハンナ・フィドラーは、その頃のことを「新たに加わった看護婦が自分も感染するのではと心配していました。でも肥沼先生は何も恐れず、どんな患者を診てもやさしく、そして励ましのことばをかけていました」と涙を浮かべながら語った。

肥沼の仕事はそれだけではなかった。ポーランドから強制退去させられた400万のドイツ人難民を受け入れる難民収容所にも治療に向かった。そこはシラミが充満する不衛生な環境。シラミを媒介にして伝染する発疹チフスも蔓延していた。同行の看護婦フィドラーは、足がすくんで部屋に入ることができなかった。そんなフィドラーに「フィドラー、君の使命感は?」と声をかけ、肥沼は勇敢な兵士のように収容所に入り、最も病状のひどい患者のところから診察し、次々に患者を見て回った。フィドラーは、「身の危険も全くかえりみず、無私無欲な行いを目の当たりにして、私は気の遠くなるような感動に打たれました。ドアのところで立ちすくんでしまった自分が恥ずかしかった」と語っている。

医療センターの入院患者の治療以外にも、週2回は外来患者の診察をし、医師がいない隣村の往診にまで出かけていた。さらに医薬品や治療機器を求めるため、ベルリンなどに一頭立ての馬車の手綱を引いて出かけることもあったという。惨状を目の前にして、彼は人道的な一人の医師になりきっていた。治療の効果が出て回復に向かう患者を見ると「また一つ命が救われた」と口癖のようにつぶやいていたという。

村に往診に行っても、肥沼は治療費のことは一切口にしなかった。彼ら農民がどんな苦境に立たされているかをよく知っていたのである。そんな彼に感謝して、農民たちは肥沼のいる医療センターにたくさんの農作物を届けてくれたという。

自ら感染

不眠不休の日々が続いた。体力も衰えていたせいか、肥沼は自ら発疹チフスに感染してしまった。自宅に戻るなり、ソファーやベッドに倒れ込んでしまう日々が続いた。医療センターの所長となって約半年後のことである。しかし、医療センター内では、いつものように患者を励まし、明るく振る舞っていた。彼の自宅の様子を知っている家政婦は、医療センターでの彼の姿を聞いた時、信じられなかったと語っている。

自宅で倒れ込んで起き上がることができなくなってからでも、彼は自宅に看護婦を呼んで、ベッドの上から仕事の指示を出していたという。その後、徐々に意識が混濁する中、世話をする家政婦に「誕生パーティをやってあげられなくてごめんね。16歳の誕生日おめでとう」とお祝いの言葉を贈ったという。生死の境をさまよいながら、労りの心を失うことはなかったである。

その翌日、1946年3月8日、肥沼は眠るように息を引き取った。37歳の若さで。シュナイダー夫人、家政婦、フィドラー看護婦ら医療センターの人々が見守る中、肥沼は「桜が見たい」とつぶやいた。最期の言葉だった。その言葉を聞いたシュナイダー夫人は、「日本に帰ることを叶えてあげられなかった。かわいそうに……」と言って泣いた。

彼に命を救われた市民は、「神様はあのような時代に素晴らしい医者を与えて下さいました。心から感謝しています」と語っている。

ベルリンの壁が崩壊した5年後、ヴリーツェンの市庁舎で、「肥沼信次博士記念式典」が開催された。その時に、彼の功績を称える「記念銘板」が市庁舎の正面玄関に飾られた。また、兄の最期の言葉を聞いた弟栄治氏は桜の苗木100本を贈った。その桜が植えられた通りを「肥沼通り」と名付けることが議会で決議されたという。

さらに2011年3月11日の東日本大震災の際、ヴリーツェンの市民たちから恩返しとして義援金が贈られてきた。肥沼が無私の気持ちで行った行為が日独の友好の証しとなっているのである。

a:19292 t:2 y:7