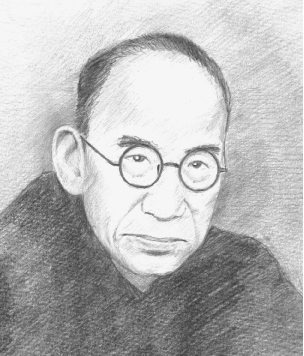

西田 幾多郎

(にしだ きたろう)

苦悩の中から生まれた思想

悲哀の哲学者 心の統一を求めて坐禅

京都の銀閣寺近くの疏水沿いに「哲学の道」という小径がある。西田幾多郎が思索に耽りながらこの道を散策したと言われている。「人は何のために生き、何のために死ぬのか」という問いに取り組みながら、散策したのであろう。西田は「人生」と格闘し、その問いを考え続けた学者である。

四高を退学

西田幾多郎は、「西田哲学」と呼ばれる独創的哲学を打ち立てた哲学者である。また京大教授として、中村元、和辻哲郎など優れた学者を育成したことでも知られている。こうした外面的には華やかに彩られた彼の人生ではあったが、家庭的には不遇の連続で、深い苦悩に打ちのめされていた。偉大な彼の哲学は悲哀の中から、生まれたのである。

1870年5月19日に石川県河北郡宇ノ気村(現在のかほく市)に、代々の大庄屋(農民を治める代官)であった父得登と母寅三の長男として生まれた幾多郎の人生のつまずきは、第四高等中学校(四高)の時に訪れた。もともと校風は質実剛健ではあったが、師弟の間は親しみに溢れ、全体が一つの家族のような温かみのある学校であった。そこに薩摩出身の校長が派遣され校風は一変した。たちまち規則ずくめの武断的学校に変わってしまったのである。

西田は、規則ずくめで息苦しい学校に耐え難くなった。興味をひく講義もない。その上、彼が師と仰ぐ北条時敬も一高に転任し、尊敬すべき教師もいなくなった。すっかり嫌気がさしてしまった彼は、四高を退学してしまう。そこに眼病が重なり、読書することもできない悶々とする日々が続いた。初めて味わう人生の挫折であった。

東大選科へ

絶望のどん底にうち沈む西田を励まし、背中を押してくれたのが母の寅三であった。当時、夫が破産して土地を売却したお金から西田の学費を捻出し、学問のために上京を促してくれたのである。21歳の西田は、東京帝国大学文科大学哲学科選科を受験した。

晴れて入学を果たしたものの、選科生というものは実に惨めなものであった。本科生との差は歴然としていた。図書室の閲覧室で読書することもままならず、図書の検索も許されなかった。卒業しても、卒業資格もなく、学士号も賦与されるわけでもない。当然、就職も厳しい。今で言う聴講生に似た立場である。その上、四高にいた同窓生が本科生として入学していた。彼らから下に見られる屈辱に耐えなければならなかった。しかし、四高を中退した西田が学問を志すには、選科生なる他に選択肢はなかったのである。

彼は「なんだか人生の落伍者となったように感じた」と述べているが、元来が負けず嫌いの西田である。その屈辱をバネにして3年間、必死に勉強した。幸いであったのは、選科生は何事にもとらわれることなく、自由に勉強できることであった。後の大哲学者は、選科生であったからこそ、生まれた可能性がある。

恩師と禅

運良く新設の石川県立尋常中学校七尾分校の主任として採用された西田は、倫理、英語、歴史を担当した。翌年には四高のドイツ語担当の嘱託として採用された。しかし、四高内部の腐敗問題が雑誌で暴露されたことで、学内は大きく揺れ動いた。新たに着任した校長は、改革に取り組む様子はなく、それどころか改革派と目された西田らを解任してしまった。西田は2年前に寿美と結婚しており、すでに長女弥生が誕生していた。経済的なゆとりのない彼は、27歳にして絶体絶命の危機に直面した。

その危機を救ったのは、恩師北条時敬である。山口高校の校長であった北条は、窮地の教え子を救うべく西田を山口高校に招聘したのである。その後、北条が四高の校長に転出したのを機に、西田も北条の招きで四高の教授に就任した。こうして、敬愛する北条のもとにあって信頼も厚く、西田は大きな試練を克服した。心の動揺や不安は解消され、落ち着いて学問に取り組む心構えができたし、自己の内面を見つめ、深く自己を内省する人間に成長した。まさに北条は西田にとって人生の師であり、大恩人であった。

また元来が我執の強い西田を救ったのは、坐禅であった。友人鈴木大拙(禅僧)の影響もあったであろう、自己の内に去来する妄念との葛藤に苦しんだ彼は、心の統一を激しく求め、坐禅に打ち込んだ。そして、「無」の境地を目指してきたのである。その「無」を哲学することに、西田自身の人生があったと言っても過言ではない。

苦悩と悲哀

西田の代表作『善の研究』が刊行されたのは1911年2月、40歳の時である。この著作は最初の精魂込めた苦闘の研究成果であり、「明治以後、邦人の手になる最初のまた唯一の哲学書」との評価を得た。京都帝国大学の助教授(倫理学担当)として招かれた直後のことであり、それも語学ではなく哲学を講じたいという願望が叶った招聘であった。西田の前途は洋々として開かれているように思われた。

しかしながら、過酷な試練が次々に西田を襲ったのは、この京大時代の半ばからであった。44歳で京大哲学科の主任教授となり、押しも押されもせぬ哲学科の中心的存在となって4年目、京都に移って8年目のことである。平安な時代が終わりを告げ、暗澹たる悲哀と苦悩の日々が突然、西田一家に襲いかかった。まずは母寅三の死である。元来が家族愛の強い西田である。特に最大の心の支えであった母の死は、思い出すことすら耐え難い苦痛となった。しかし、この不幸は、彼の苦悩と悲哀の人生のほんの序章に過ぎなかった。

亡き母の一周忌を執り行った直後、突然妻の寿美が西田の名を呼びながら、そのまま人事不省に陥ってしまった。脳溢血である。妻は1925年の死までの6年間、病床の人となった。西田家の生活は、たちまち暗い不幸のどん底に突き落とされてしまう。育ち盛りの男の子2人をはじめ、まだ手のかかる女の子4人(他2人は夭折)をかかえ、西田は途方に暮れた。日記に「当惑かぎりなし」と書き、ただおろおろするばかりであった。妻が病床に伏した西田家の様子を次男が書き記している。「襖は破れ、戸障子は自由に開かず、畳は汚れる有様であった」と。惨憺たる実生活がうかがい知ることができる。

妻が倒れた翌年、さらなる不幸が襲う。長男の謙が腹膜炎を患い、心臓内膜炎を誘発してしまい、22歳の若さで命を失った。謙は当時、三高在学中で西田は格別な期待を長男に寄せていた。彼の落胆ぶりは計り知れない。西田は日記に書いた。「天はなぜにかく貧弱なる一老学究を苦しめるのか」。

長男を失った翌年(1921年)のことである。三女の静子が母の看病疲れのせいか、結核を発病。長く安静が必要となる。その翌年には、四女の友子と六女の梅子が、苺を食べて倒れ込んでしまった。友子は一時絶望的状態になったが、何とか危機を脱したものの、高熱に冒されたために脳に障害を残すことになった。まるで呪われているかのように、次々と不幸が襲う。西田の憂苦は尽きることがなかった。その頃、飼っていた猫が死んだ。西田は書いた。「猫も死んでしまった」と。辛く悲しい心の内が伺える。

「西田哲学」

西田はこの苦境を耐え抜いた。崩れ落ちるわけにはいかなかったのだ。学問上の完成を目指していたし、何よりも家族を守らなければならなかった。その頃、西田は「何もかも忘れて学問に逃避するのだ」と語っている。何かに没頭しなければ、悲嘆の中で押し潰されていたことだろう。

後に「西田哲学」と称される学説は、多難な家庭の苦境を通して生み出されたものであった。悶絶の苦しみの中で、西田の心はひたすら内に向かい、彼の思索は独自の境地を切り開いていった。彼は、「人生の不幸ほど、人生を深くするものはありません。真の宗教も哲学もここからと思います」と語り、「哲学の動機は驚きではなく、深い人生の悲哀から始まる」とまで言い切るのである。「悲哀の哲学者」と言われたゆえんである。

西田はしばしば故郷の能登などの海辺に出かけ、じっと沖を見つめながら物思いに耽っていたという。波の音さえかき消すような深い静寂。そんな時、人間を超えた大いなる存在の懐の中に生かされていると感じることができた。苦悩の底から垣間見られる一時の安らぎ。悲哀は個々の思いを超えて、天の運命にまで通じていると実感する瞬間であった。

西田哲学の中心思想である「絶対無」や「絶対矛盾的自己同一」とは、すなわち彼自身の宗教体験を言葉にした概念に他ならない。自己の内に自己を超えた永遠なるものがあり、自分とそれは別々のようであって、実は一つである。西田は坐禅を通して、こうした境地を学んでいた。悲哀と苦悩の体験の中でそれを体感するに至るのである。

西田は、理論理性の限界を突き詰めながら、その限界の向こうに「意志」(神的なもの)を認めようとする。彼の哲学が批判されたゆえんであった。しかし、それは彼の苦悩と悲哀の人生から生まれた実感がもとになっていたのである。西田は言う。「偉大なる信念の根底には、常に偉大なる見神(神を感知すること)あることを」。

1945年6月7日、終戦の直前、西田幾多郎は75歳の生涯を終えた。彼の子ら8人の内、父よりも長く生きたのは、わずか3人に過ぎなかった。次男外彦は「人の死に対する父の思いは、著作の一編に現れている。今の自分はこれを読むに堪えない」と語っている。苦悩に満ちた人生と哀れなまでに格闘していた父の姿が、脳裏に焼き付いて離れないからであろう。しかし、西田が繰り返し物事の「深さ」を求めるとき、それはきまって耐え難い困難に直面しているときであった。日本を代表する偉大な哲学は、悲哀と苦悩の人生の中から生まれたのである。

a:16160 t:1 y:0