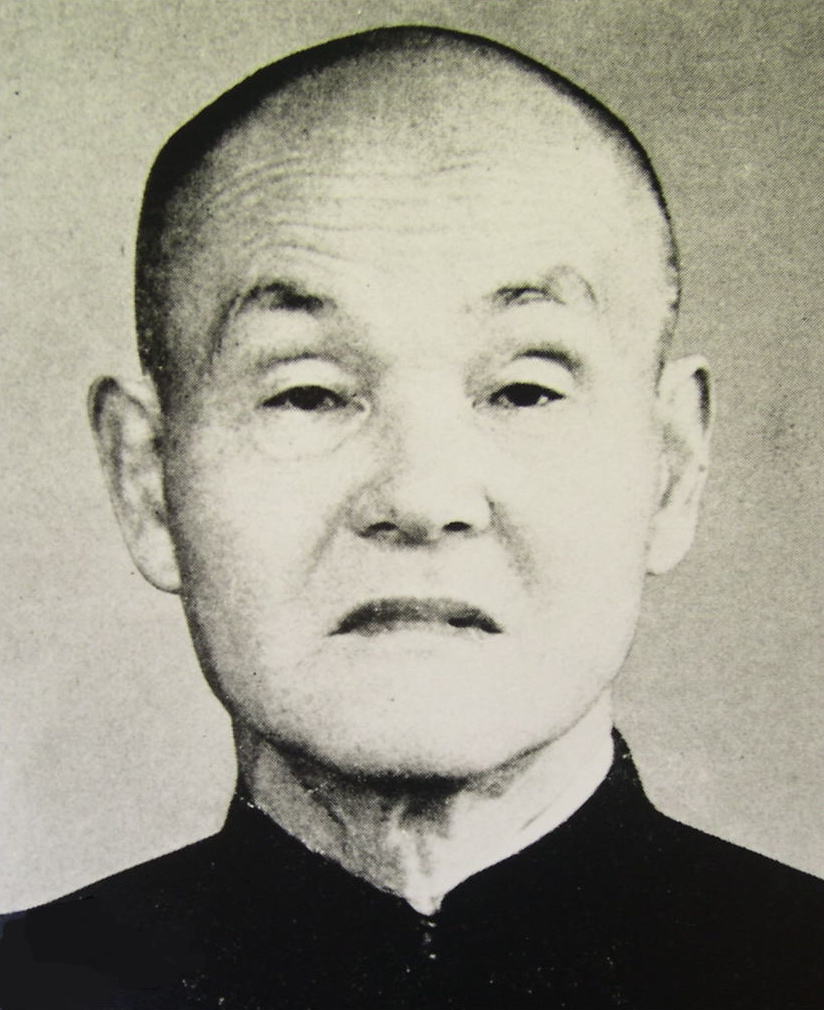

小笠原 登

(おがさわら のぼる)

ハンセン病患者の絶対隔離政策に抵抗

孤高の医僧 生涯、患者に寄り添う

ハンセン病は、当時最も恐れられた病気であった。顔の筋肉が麻痺するため、顔は醜く変形し、失明にいたることもある。伝染病、遺伝病と言われたため、患者の一家全体が村八分に合い、患者は強制隔離を余儀なくされた。小笠原登は、自己の医学的知見に基づき患者を守ろうとした稀有な医師であった。

ハンセン病患者を守る

2001年5月11日、熊本地方裁判所で歴史的な判決が言い渡された。ハンセン病(ライ病)の患者に対する国の強制隔離政策を憲法に違反する重大な人権侵害と認め、国家の損害賠償を認めたのである。我が国の裁判史上、これほど厳しく国の患者に対する非行を断罪したケースは他にないとまで言われた。原告の元患者が、「明日から人間として堂々と歩いていける。ようやく、人間になりました」と語ったことが印象的だった。

写真提供:国立ハンセン病資料館

この判決を導いた背後には、ハンセン病の研究と治療に生涯を捧げた小笠原登の貢献があったことは、彼を知る誰もが認めるところである。1931年に制定されたライ予防法により、全てのライ患者が隔離の対象となり、無ライ県運動(県内からライを無くそうという運動)が絶対隔離政策を後押しした。小笠原はこの絶対隔離政策に抵抗を続け、患者の人権を守ろうと、不屈の生涯を送った。自己の医学的知見に基づき、ハンセン病は強制隔離を実施するような病気ではないという信念を彼は持っていたのである。

小笠原登が生まれたのは、1888年7月10日、愛知県海東郡甚目寺村(現在あま市)である。家は浄土真宗大谷派の古刹圓周寺。僧侶篤実と秀与の間に生まれた次男であった。登のハンセン病との関わりは祖父の代に遡る。祖父啓実は、圓周寺の僧侶であり、漢方医術を行う医師でもあった。当時、ハンセン病患者たちは治癒を祈願して、大きなお寺の周辺に起居することが多かった。圓周寺にも多くのハンセン病患者が集まっていたという。

ハンセン病に対する差別や偏見が強かった時代に、啓実は少しも嫌な顔をせず、実に親切に診察し、食事までふるまった。中には寺男として住まわせ、面倒を見ることもあったという。多くのハンセン病患者と接する中、啓実はこの病気は簡単に感染するものではなく、治癒しうるという信念を持つようになっていたようだ。そんな祖父の姿を見ながら育った登は、後に語っている。「私のやっていることは、爺さん譲りかもしれない」と。

三つの迷信

1926年、京都帝国大学医科を卒業した小笠原は、同大付属医院でハンセン病患者の診療に従事。38年からは、同医院に設置された皮膚科特別研究室(以下、皮膚科特研)の主任となり、ハンセン病の研究と治療に専念することになった。ここで彼は、ライ予防法(1931年制定)で定められた隔離政策を批判し、まるで法律に抗うかのように、通院治療を行い、治癒と判断した患者には退院すら認めたのである。

小笠原には強い信念があった。31年に発表した論文「ライに関する三つの迷信」で、巷間言われている「ライは不治の病」「ライは遺伝病」「ライは強烈な伝染病」、これらはどれも迷信であり、この迷信に基づいて強制隔離が実行されている現状を批判。そして、これらの迷信を脱却し、正しい理解の上に立ったライ対策が必要だと結論づけたのである。

小笠原は、祖父の影響もあってか、ライの伝染力は極めて微弱であり、遺伝するものでもないことを見抜いていた。むしろ、ライに罹りやすい体質が遺伝すると主張した。そうであるならば、体質改善こそが急務であり、栄養改善、食事療法などのほうが、隔離よりはるかに意義があると語っている。

しかし、こうした小笠原の見解は、当時の学界にはとうてい受け入れがたいものだった。特に絶対隔離政策を推進した光田健輔をはじめとする医師たちにとって、隔離政策を否定する暴論とさえ受け取られた。特に光田は「救ライ」に人生を捧げた医師として、神聖視されていた時代である。小笠原は激しいバッシングを受けたのである。

1941年11月14日、第15回日本ライ学会総会が大阪帝国大学で開催された。小笠原の研究発表に対し、光田は、栄養十分な子どもがライに罹ったケースをどう説明するかと噛みついた。これに対する丁寧な小笠原の反論がなされたのであるが、新聞はあたかも小笠原が論破されたかのように報じた。伝染病であるかないかを詰め寄る医師に、小笠原は「伝染病であることは認めます。しかし、……」。その医師は、「それで、よろしい」と論議を打ち切った。小笠原が続けたかったことは、コレラ、チフスのような高率で発病する狭義の伝染病と、ライなどの広義の伝染病を混同してはならないということだった。

しかし、かの医師は小笠原の発言を封じて、「皆さん、小笠原氏はライの伝染病なるを認めました」と言い、そこで終了のベルが鳴った。拍手が響く。この時の学会は小笠原の学説を糾弾するための演出の場であるかのようであった。

この後、学会の代表が京都帝大の医学部長に小笠原の処分を迫ったという。しかし、京大側はそれを拒否。ハンセン病に対する彼の真摯な診療態度、科学的な裏付けに基づいた彼の見解を京大は基本的に認めていたからだった。

患者への処遇

皮膚科特研で小笠原の診察を受けた患者は、小笠原のことを「親切で、丁寧で、謙虚だった」と口を揃えて語る。患者の質問にはまるで仏教の法話をするように語りかけ、実に丁寧に応対した。不安で涙ぐむ患者の話には、相づちを打って聞いてあげたという。そんなことだから、診察時間はどんどん長引き、外来の日は辺りが暗くなるまで続いていた。

また、小笠原は素手で直接患者の皮膚に触れていたという。ライ患者が廊下を通れば、職員たちは揃って窓を開いて外を眺めたというような時代である。患者と同じ空気を吸うことすらためらわれたのである。そんな時代に、彼は患者に触診を施していたのである。絶対にうつるものではないと確信していたからだ。彼が看護婦に厳命していたことがある。患者の目の前での消毒、これを許さなかった。患者に無用の恐怖を与えないためだった。

お金のない患者には、さまざまな便宜をはかっていた。皮膚科特研には、官費で入院できる患者の枠が7名分あった。この官費枠を巧妙に活用して、無料で入院させたりもしていた。常に患者の目線に立って彼らに接し、その人格を尊重しようとした。助手の大谷藤郎は、そうした小笠原の姿は、「医師というより聖者のそれだった」と語っている。

ある日、一人の学生が小笠原を訪ねてきて質問した。「先生のライに対する信念は何ですか」と。それに対する彼の答えは一言、「平凡」。この言葉に尽きるという。彼には特別なことをしている意識は全くなかった。医師として、自己の医学的知見に基づきハンセン病患者に最善の治療を施すだけ。医師として当然のことであり、平凡なことだったのだ。

1948年、60歳で京都大学を退職した小笠原は、国立豊橋病院皮膚科の医師として勤務した。しかし、豊橋病院は京大のように寛容ではなかった。京都時代、小笠原から治療を受けた患者が押し寄せてきたのである。豊橋病院では、ハンセン病患者は一度は診察を受けられるが、二度目は受けられなかった。風評を気にしてのことだろう。しかし、小笠原は諦めなかった。自分にあてがわれた官舎の部屋で、秘かに治療を続けた。患者を見捨てることができなかったのだ。このことで職員間に明らかに不快感が生じ、病院内で問題視され、小笠原の病院内での立場は苦しいものとなった。

しかし、驚くべきことに小笠原は週末には、実家の圓周寺に帰郷し、そこでハンセン病患者の治療を行っていくのである。貧乏な患者には、薬代は全治の後に支払うようにと言って、事実上無料で治療した。圓周寺まで来れない患者には、往診も行い、奈良の明日香村まで往診したという記録もある。

「患者たちと共に死せん」

小笠原の日記には、「患者たちと共に死せん」という記述がある。単なる医師というより、僧侶として、彼はハンセン病患者に寄り添うことを自分の天命としていたように思われてならない。毎朝の読経を欠かさず、週末には実家の圓周寺でハンセン病患者の治療をすると共に、僧侶としての法要なども行った。生活は質素そのもの。いつも学生服のボタンだけを変えた詰め襟の服の上に白衣をまとった姿で診察していた。学生時代から着ていたものだろう。

山陰地方のある町からハンセン病の一人の老人が、皮膚科特研に入院したことがあった。町では、警察などが老人が住んでいた家を燃やしてしまった。同居していた息子は家を焼かれ、勤めていた役場からも追われ、路頭に迷った末、小笠原に相談に来た。その話を聞いた小笠原は、山陰のその町に出かけ、警察や役場を説得のため歩き回ったという。その甲斐あってか、息子は役場を辞めずにすんだ。まさに「医僧」と呼ばれた所以である。

1970年12月12日、小笠原は82歳で生涯を終えた。国策であったハンセン病患者の絶対隔離政策に抵抗しながら、自己の信念を貫き通した。1996年3月、ついにライ予防法の廃止が決定し、隔離政策に終止符が打たれ、冒頭で述べたとおり、2001年5月には国家の損害賠償が認められたのである。この裁判に直接貢献した人物が、小笠原の助手を勤めていた大谷藤郎であった。彼は後に厚生省医務局長を務め、退官後、小笠原の精神を受け継ぎ、ライ予防法の廃止に尽力した。ライ予防法廃止の恩人であり、国家賠償成立の恩人として、称えられているのである。

小笠原は、死してなお、ハンセン病患者とその家族の盾となっていたと言うべきであろう。権威を求めず、権威におもねらず、孤高を恐れず、自己の学問と信仰に殉じた生涯であった。圓周寺の片隅に、無縁仏の墓がある。それが小笠原の墓で、彼の遺志だったという。如何にも彼らしい、その生涯の象徴のように思われる。

a:13366 t:2 y:7