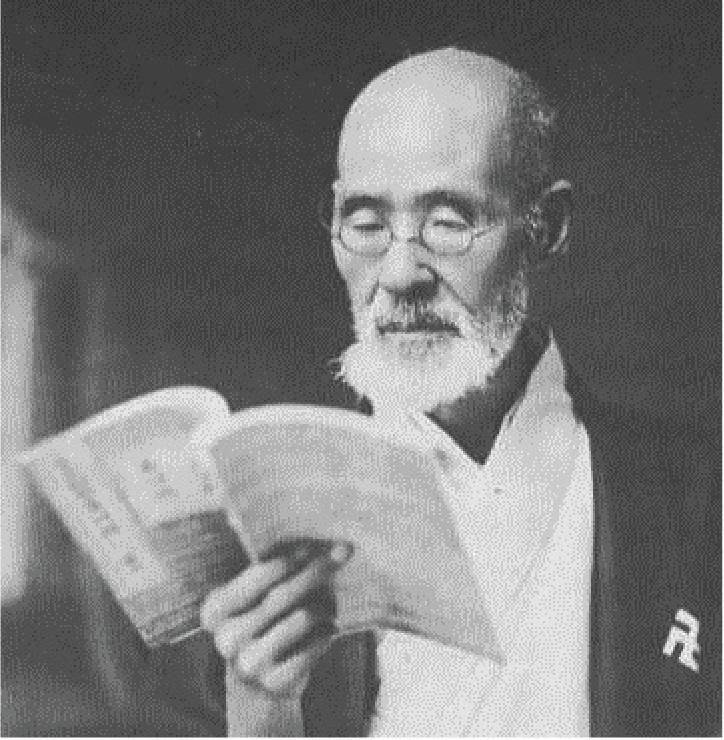

大槻文彦

(おおつき ふみひこ)

日本初の近代的国語辞書の編纂

和漢に通じた洋学者 次女と愛妻の死を超えて

明治の新国家に、近代的な国語辞書の完成が急がれた。国同士の交流が盛んになれば、相手の国語を知ることはもちろん、自国の言語の確立も不可避である。文法の誤りは、国と国との交流の誤りになってしまうからだ。弱冠27歳の大槻文彦がその大任を託された。その道のりは苦難の連続であったのである。

_

洋学の家系

『言海』(改訂後は『大言海』)という国語辞書をご存じだろうか。日本初の近代的国語辞典とされている。その編纂者が大槻文彦である。明治という近代国家が成立し、学校、中央銀行、官営工場、憲法、民法などが作られていった。しかし、それだけでは足りない。一国の国語の統一は、独立の基礎であり、それなしに独立した一民族とは言えない。その独立の基礎たる国語の統一には、近代国語辞典は不可欠である。こうした要請を受けて、大槻文彦は国語辞書作りに取り組んでいくのである。

平坦な道のりではなかった。文部省の予算がないため、出版が立ち消えそうにすらなった。結局は自費出版で刊行にたどりついたものの、17年の歳月を費やしてしまった。ほとんど独力で成し遂げたのであるが、国の独立を思う使命感なしに完成はあり得なかった。

大槻文彦は1847年11月15日、幕末の江戸で生まれた。父は仙台藩に仕える漢学者大槻磐渓で、当時江戸に住んでいた。磐渓は漢学者ではあったが、洋学にも通じていた。それは磐渓の父玄沢の影響であった。玄沢は、『解体新書』を翻訳した前野良沢、杉田玄白に学んだ人物で、日本の蘭学史(オランダ学史)そのものを生きた人であった。玄沢の関心は多方面に及んでいた。医学、語学、物産、外交、海防等々。

磐渓が漢学者になったそもそもは、洋書を訳するには、まず文章がよくできなければならないと玄沢が考えていたからである。つまり、玄沢はわが子に洋学を継がせるために、漢学を学ばせたのであった。そんな父の影響もあって、磐渓は当時、「磐渓ほど世界を知る漢学者はいない」と称されるほどであった。祖父、父と洋学の家系に連なる文彦も、当然のことながら洋学の志を持って育っていったのである。

辞書作り

幕末の激動期に、文彦は洋書調所(幕府の研究機関)に学び、新政府ができてからは大学南校(東大の源流の一つ)などに学んだ。その間、彼は西洋文法と日本文法の比較研究を続けていた。日本の真の独立のためには、日本文法の確立が不可避であると思い定めてのことである。文彦が文部省に出仕したのは1872年、24歳の時。最初は英和辞書の編纂に携わったが、これは完成しなかった。しかし辞書作りの重要性を深く胸に刻んだ。

文部省報告課の課長西村茂樹から国語辞書編纂を命じられたのは、文彦が27歳になったばかりの頃である。明治国家に恥じぬ国語辞書を作ってほしいとのことであった。江戸時代、日本は鎖国政策を取ってきたため、外国との交流はごく少なかった。しかし、これからはそうはいかない。国同士の交流が盛んになることは明らかである。その際、文法の誤りは交流の誤りとなってしまう。国語辞書の編纂が急がれる理由であった。

西村はその大事を弱冠27歳の文彦に託したのであった。当初、西村は和漢の学者を考えていたようだが、彼らに任せていたのでは駄目だと知った。彼らは他国の言語を究めもせず、ただ蔑視するばかりである。これでは新しい文法を作ることもできないし、国語の改革も図ることができない。白羽の矢がたったのが、大槻文彦であった。彼は漢学の素養が十分な洋学者である。独学で国学をも学んでいた。まさに打って付けの人物だった。この西村がいなければ、『言海』は生まれなかったであろう。西村が文彦の生涯の仕事を決めたと言っても過言ではない。

独力で根気強く

当初、西村は国語辞書作りを大槻文彦と榊原芳野の二人に任せようとしていた。榊原は文彦より15歳年長の国学者であり、すでに名の知られた碩学であった。しかし、まもなく西村は文彦ひとりに任せることになった。独学で身につけた文彦の国学の理解を評価したからであり、何よりもその方が仕事がはかどると考えたからである。以来、辞書編纂の仕事は事実上、文彦ひとりで担うことになった。

文彦の特質の一つに、その根気強さを挙げることができる。父磐渓は、大槻家の学問を継ぐのは兄ではなく、弟の文彦だと言っていた。彼の根気強さを見てのことである。「大槻の次男はいつ行っても机に向かっている」と言われた文彦の根気強さは、辞書編纂に実に向いていた。こうして辞書編纂の根気強い生活が始まった。頼りになったのは、これまで集めた和漢洋の書籍。その上、外出時には今のお金に換算して数十万の金を常に懐に入れていた。必要な本に出会った時には、その場ですぐ買えるようにするためだった。手帳も四六時中はなさなかった。耳にする言葉を書き留めるためである。語源に思い悩んでいて、ふと閃きが起こることもある。それをすぐに手帳に書き込むのである。

この仕事に文彦は心を高ぶらせていた。一種の使命感である。日本文法と日本辞書をこの国に育てなければならない。それなしに欧米人と付き合うのは不見識であり、恥である。さらに、この仕事は人に任せることはできない。自分の他に人はいない。こんな自負心もあった。出世などどうでもいい。この事業を続けるためには、必要とあらば文部省を辞めてもいい。そんな気概に溢れていた。まさに天職を得たと言うべきであろう。

しかし、その行程は困難の連続であった。言葉の採集ははかどったとはいえ、それは辞書編纂のほんの一部に過ぎない。古語などで意味不明のもの、説のまちまちなもの、品詞の区別のつけにくいもの、語源の不明なもの、動詞の語尾変化を定めかねるもの、調べれば調べるほど、暗礁に乗り上げてしまうのである。彼はこのように述懐している。「その遠く広く深きにあきれて、おのが学びの浅きを恥じ責めるのみ」と。後のことを考えずに逃げ出してしまおうと思ったこともあった。夜中に目覚めて、迷いで眠れなくなることも一度や二度ではなかった。箸を手に、そのまま考え込んでしまうこともあったという。

襲いかかる試練

ようやく清書に取りかかったのは、辞書作りをはじめてから8年の歳月が経っていた。この間に調べ上げた膨大な枚数の資料に基づいて書き起こしていく作業である。しかし、清書しながら新しい疑問に突き当たる。また調べ直す。こんな日々の連続であったため、なかなか進まない。草稿が出来上がったのは、清書をはじめて2年、合計で10年が過ぎていた。それを期に文彦は内藤いよ(24歳)と結婚した。文彦38歳の時である。

1年余りで長女が生まれた。妻子のいる生活は、夜昼のない過酷な日常にオアシスとなった。彼の仕事は面白いほどにはかどった。しかし、せっかく稿本(手書きの原稿)が完成しても、文部省からは何の音沙汰もなかった。ようやく許可が下りたものの、自費出版ならば許可するというもの。それでも、文彦にとってはありがたかった。とにかく本にできるのだ。金の工面が始まった。私財をかき集め、友人たちも応援してくれた。校正作業を続けていた頃、作業を手伝ってくれた中田邦行が脳充血で急死した。明らかに過労であった。文彦の仕事がさらに過重になり、深夜ひとりの作業が続いた。

その頃、妻いよは次女えみを出産した。身重の時も、出産後も、いよは夫の夜の仕事に付き合った。この次女えみは、誕生後1年もしないうちに風邪をこじらせ入院。朝夕に病院を訪れて、日に日にやつれていくわが子を見て、文彦は心を痛めた。次女危篤の報を受けたのは校正中の時。筆を投げ出して病院に急いだ。やがて次女えみはもだえながら息を引き取った。1歳に満たない小さな遺体を胸に抱き寄せ、嗚咽しながら家に帰ってきた。

次女の死で、失意の内にあった文彦にさらなる試練が襲う。次女の看病に疲れた妻いよが、次女の死後10日ほどで倒れ、そのまま30歳の若さで帰らぬ人になってしまった。いよは自分を責めていた。「あの子を亡くしたのも、私が衰弱して乳が悪かったせいでしょうね」。嫁いできた日から、辞書の完成を心待ちにしていたいよだったが、それは叶わなかった。いよが逝った頃、文彦の校正は「ろ」の部に差しかかっていた。「露命」という言葉に出会って、彼は落涙した。「露の命、はかなき命」とあった。文彦は、妻の墓石に「年わずか三十、断弦は続ぎ難し、ああそれ悲し」と刻んだ。断弦とは、切れた弦、つまり妻の死を意味する。

我が国初の近代国語辞書『言海』が刊行されたのは、いよの死後100日余り経った1891年4月10日。苦節17年の快挙であった。『言海』完成祝賀会には、初代総理大臣伊藤博文、伯爵勝海舟をはじめ、錚々たる面々が顔を揃えた。伊藤博文が挨拶に立って語った。「愛妻を失い、愛子に先立たれるという、耐え難き苦痛の中から生み出されたこの言葉は、神が宿るような躍動感があり、後進を激励すること間違いない」。万雷の拍手が起こった。最後に文彦の謝辞の番になった。のどが詰まるようで、何も語れない。感涙にむせぶばかりであった。

辞書作りを命じた上司の西村は、文彦についてこんなことを語っている。「ひとり奇人がおります。これが大したサムライで、日本辞書の編纂という一大事業を任せてから、かれこれ十年にはなるというのに、飽きもしないで強情に頑張っている」。西村に「奇人」と言われた文彦も自らを「狂人」と称し、「語源に中毒されている」と語っている。

晩年、文彦は『言海』の増補改訂に取り組み、辞書作りの格闘が始まった。その完成を見ることなしに、彼は1928年2月17日に他界した。しかし、彼の志を継いだ後継者により、『大言海』として完成を見たのである。『言海』編纂のために生涯を捧げることで、大槻文彦は近代日本の基礎を築くことに成功した。