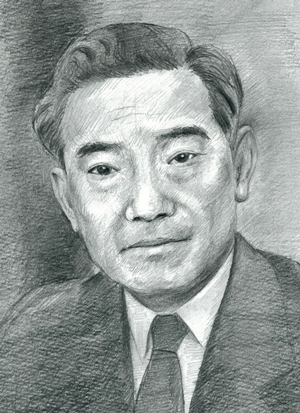

中谷 宇吉郎

(なかや うきちろう)

世界初、人工雪の完成

雪の結晶の美に感動

科学と美は切り離すことはできない。中谷宇吉郎の言葉である。雪の結晶の美に感動し、それに魅せられたがゆえに、病弱の身を押して、雪と氷の研究を続けることができたのである。世界初の人工雪の製作に成功した彼は、世界の雪氷研究を常にリードし、低温科学の分野で大きな業績を残した。

自然の美に驚く心

中谷宇吉郎は雪と氷の研究に生涯を捧げ、世界の雪氷研究をリードし続けた学者である。そればかりではなく、数多くの随筆を書き残していた。「雪は天から送られた手紙である」という詩的な言葉は広く知られている。雪の結晶を研究すれば、雪が辿ってきた大気の状態を推測できるということなのである。彼の研究を支え続けてきたものは、自然の美に驚く心であった。雪の結晶の美にすっかり魅せられていたのである。

中谷が生まれたのは、1900年7月4日、石川県江沼郡作見村の片山津(現在は加賀市)という温泉地である。北陸のこの雪国に生まれなければ、後の「雪の科学者」中谷宇吉郎は誕生しなかったかもしれない。両親の仕事は、呉服と雑貨を扱う商店。7歳の時、宇吉郎は大聖寺(片山津から遠い)にある錦城小学校に入学するため、親戚の家に預けられることになった。

その家のお婆さんは、毎日仏壇にお経をあげることを日課としていた。それに付き合わされた宇吉郎は、薄暗い仏間でロウソクの光に揺らめく金色の仏像の姿をぼんやりと眺めながら、宇宙創成を思い描いていた。ロウソクの光が読経の声と重なり合い、やがてエネルギーの渦巻きが、速度を上げて回転し始める。その中心から、ほの白いガス状の物質が誕生する。この頃から、宇宙の神秘に思いを向ける癖が付いたと彼は語っている。

寺田寅彦との出会い

金沢にある旧制高校(四高)から東京帝大理学部の物理学科に進学した宇吉郎は、そこで寺田寅彦教授と運命の出会いをする。この出会いこそが、科学者としての中谷宇吉郎の出発点となった。大学卒業後、理化学研究所に入ったのも、そこに寺田がいたからであった。飽くなき好奇心、科学者としての姿勢、生き方など多くを寺田寅彦から学んだ。

寺田の口癖は、「ねえ君、不思議だとは思いませんか?」だったという。自然の神秘を前にして、素直に驚く宇吉郎の感性は、寺田から受け継いだものだった。寺田はこうも言った。「一番大切なことは、役に立つことだよ」。宇吉郎がその随筆で、「科学とは何だろうか。人間の幸福に役立つものだと思っている」と繰り返し述べている。こんな彼の科学観もまた、寺田から学んだものなのである。多数の随筆を残したのも、文筆家としてならした寺田の影響であったことは間違いない。

雪の結晶の美

宇吉郎の当初の研究対象は雪ではなかった。イギリスのキングスカレッジ大学に2年間留学し、そこでエックス線の研究に取り組んでいた。雪を研究対象としたのは、帰国後、北海道大学理学部助教授として北海道での生活を始めたからであった。北海道の寒い冬が近づき、雪がちらつき始めた頃のこと。「そろそろ雪の研究でもしてみようか」と思い立ち、手始めに雪の結晶の顕微鏡写真を取ってみようと考えたのである。

彼がこんな風に思ったのは、アメリカの写真家ベントレーが取った雪の結晶写真の美しさに見とれていたからであった。日本の雪の結晶はどうなっているのか。それを調査したい衝動に襲われたのである。1932年の暮、32歳の時であった。

雪の結晶写真を取ると言っても簡単なことではない。暖房の効いた研究室では雪はすぐ溶けてしまう。零下5度以下の環境でないと良い写真は撮れない。宇吉郎は、人がめったに通らない付属室に行く廊下の隅っこに実験台を設け、そこに顕微鏡を運んだ。冷え切ったガラス板を外に出し、降り落ちる雪をそっと受けとめる。それを顕微鏡で覗くのである。

直に見る初めての雪の結晶。宇吉郎は思わず、「あっ!」と叫んだ。ベントレーの写真で見たより、何倍も美しいのだ。細かい微妙な結晶の縁に光がキラキラとかすかに反射し、表現しようのない美しい彩りで輝いている。まるで水晶細工であった。宇吉郎は、次から次から雪をガラス板に受けとめ、感嘆の声を上げながら顕微鏡を覗き続けた。雪の結晶は似たものはあっても、全く同じものはない。次はどんな結晶が現れるのか。興奮を抑えることができない。彼はすっかり雪の結晶の虜になってしまった。この感動こそ、彼の雪の研究の原点であり、死に至るまでの30年に及ぶ研究を支え続けたものであった。

世界初の人工雪

宇吉郎は、毎年冬に標高2千メートルを越える十勝岳に登った。その中腹にある山小屋に陣取り、雪の結晶写真を撮るためである。零下20度に達するこの一帯は、雪の結晶を観察するのに絶好の場所だった。雪はいつも静かに落ち、結晶が壊れないのである。

しかし、暖のない厳寒の中での仕事である。ついに体調を壊してしまった。零下10度を越える吹きさらしの中での仕事はできなくなった。その頃(1935年)、北海道大学に設置されたのが常時低温研究室。部屋の温度を零下50度まで下げることが可能であった。この研究室で雪の研究を続けることが可能となったのである。

ここで彼が取り組んだ課題は、人工雪を実験室で作ることだった。毎年、十勝岳に登っている頃から考えていたことで、これができれば、天然の雪が形成される秘密の解明に役立つことは間違いない。

しかし、その試みは失敗の連続だった。たとえば、小型の銅箱を作り、内側から液体空気で零下20度ほどに冷やして、その箱の外から暖かい水蒸気を送ってみた。しかし、いくらやっても、中心から空中に伸びるあの美しい結晶の枝ができないのである。

気持ちが萎えてしまいそうなこともあった。やはり、人間が自然の神秘に挑み、人間の手で雪の結晶を作ろうというのは、思い上がりではなかろうか。そんな思いにすら襲われることもあったという。

試行錯誤を繰り返す内に、宇吉郎は一つのことに気付いた。結局、自然の真似をするのが一番良い。天然の雪は何時間もかかって落ちてくる間に結晶化する。つまり、その時間だけ空中に浮かせるようにすればいいということだ。宇吉郎はウサギの細い毛を零下30度の低音室の装置に、一晩中つり下げておいた。するとどうだろう。ウサギの毛の先に、見事な六角形の雪の結晶が輝いているではないか。世界初の人工雪が完成した瞬間であった。

顕微鏡から見えるその結晶の美しさに、宇吉郎は思わず唸った。「見事な結晶だ!」。風もなく、静かな実験室で作られた結晶であるため、ずれのない完璧な形を保っていたのである。35歳の快挙であった。この功績で、宇吉郎は1941年に日本学士院賞を受賞した。

療養生活

人工雪が完成したその年、宇吉郎はとうとう体調を壊し、入院してしまった。無理もない。零下30度の低温室での長時間の作業が続いた。体を冷やしてしまうばかりか、夏場だと中と外の温度差は50度を越えるのである。体が持つはずがない。宇吉郎は、温暖な静岡の伊東温泉での療養生活を余儀なくされた。

この2年に及ぶ療養生活の中で、中谷宇吉郎という人物を知る一つのエピソードがある。天才数学者岡潔との友情である。この時期、岡は心身の不調から脳病院への入退院を繰り返していた。途方に暮れた妻みちは宇吉郎に相談した。宇吉郎はイギリス留学の帰途、パリに立ち寄っていた時に岡と出会った。二人はたちまち意気投合して、無二の親友となっていたのである。

岡にとって最大の心の支えは、宇吉郎であった。そのことを知っていた妻みちは宇吉郎に夫のことを相談したのである。宇吉郎は驚くべきことに、自分たちがいる伊東温泉での療養を提案した。つまり、精神を病んでいる岡を引き受けようというのである。当時の中谷家は、それどころではなかったはずなのに。

宇吉郎自身、原因不明の病で療養中で、妻の静子は腎臓結核で腎臓摘出手術を受けた直後であった。その上、3人の子どもたちも病気がちで、岡の面倒を見る余裕などなかったのだ。それでも、彼は岡のためを思い、声をかけた。自分の苦痛より、親友の置かれた状況をより心配したのである。宇吉郎とは、そんなタイプの人間だった。

宇吉郎の岡への友情は、これにとどまらなかった。職を失った岡を北大の嘱託として招いたこともあったし、収入のない岡に奨学金の斡旋をしたのも宇吉郎だった。論文「雪の結晶の研究」で得た賞金の一部を、生活に窮していた岡に送金したこともあった。神秘的とさえ呼びたくなるような、岡への友情の発露だった。岡の母八重は、宇吉郎の数々の配慮を伝え聞き、感激して泣き続けたという。

天才岡潔は、あまり人の意見に耳を貸そうとしなかったが、宇吉郎の言葉だけは例外だった。宇吉郎の溢れる友情と無私の親切心の前には、岡も素直になれたという。数学史上、数々の難問を解決した岡潔の業績の背後には、こうした宇吉郎の友情があったのである。

美の探求者

晩年の宇吉郎の研究は、氷に向けられた。理由は雪の研究と同じだと語っている。氷の美しさ、とりわけ氷河の中にある空像の美に夢中になったのである。氷の空像というのは、氷河の氷の結晶の中にできる六角形の平たい孔のことで、氷を光に透かして見ると、その空像が実に美しく輝いているのだという。

氷の研究のため、宇吉郎は極北の地グリーンランド(デンマーク領)に何度も足を運んだ。その頃、彼は前立腺ガンを発症しており、それを押しての遠征であった。氷の美を突き詰めたい。そんな気迫が彼を突き動かしていたのである。彼は常日頃、「科学と美は切り離せない」と語っていた。彼は科学者である前に自然の美の探求者であったのである。

1962年4月11日、宇吉郎は62年間の人生を終えた。自然を愛し、人を愛した生涯であった。自然を愛したがゆえに、自然は美をもって彼に応えようとしたし、人を愛したがゆえに、人は彼を心から信頼した。宇吉郎の愛と親切に触れたのは、岡潔ばかりではなかった。彼に接した人の多くは、「あんな親切な人は見たことがない」と語っている。自然に美を見ようとするその眼差しで、彼は人を見ようとしていたのであろう。

<関連>

・岡潔(向学新聞2010年9月号)

a:12671 t:2 y:3